普段何茶飲んでる?

めいわのすいちゃんのスレ

▼ページ最下部

001 2024/02/27(火) 01:00:31 ID:TpzpLsvVSM

俺はほうじ茶飽きて今は烏龍茶飲んでるわ。たまに緑茶飲むとうまい。

値段的に麦茶が経済的。

返信する

015 2025/01/19(日) 02:46:46 ID:gCoMwdme76

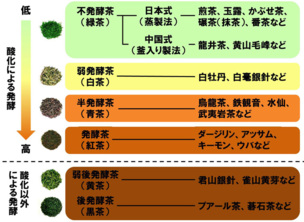

チャノキの原産地はインド、ベトナム、中国西南部とされるが詳細は不明

古代中国社会は、現在の中国南東部で初めてチャノキに出会い、それを中国の本草学で使用するための追加の薬草として加工しました。新鮮な茶葉を加工するために使用される加工技術は、新鮮な茶葉をすぐに蒸して保存するために乾燥させるというものであり、これは現在知られている最も古い中国の茶葉加工方法である。この加工方法は、漢王朝の終わり頃(紀元前206 年-紀元後220年)に完成し、今日では緑茶 として分類される、現代の日本の煎茶に非常によく似た乾燥茶を生産しました。

中国の薬草学で茶が使われることが多くなると、生産方法も変化し、加工した緑茶の葉は蒸した後すぐには乾燥されなくなった。むしろ、蒸した茶葉をまずペースト状に粉砕し、そのペーストを型に入れてゆっくり乾燥させて緊圧茶にする。茶の製造には成熟した古い茶葉が好まれたため、柔らかい葉や葉芽は一般に使用されなかった。緊圧茶を製造することが好まれたのは、その方が輸送や保管が容易だからである

返信する

016 2025/01/19(日) 02:49:53 ID:gCoMwdme76

黄茶

茶葉の酵素を蒸気で固定(殺青)することは、茶葉を急速に冷却し、さらに加工する重要な工程です。この方法はそれほど厳しく管理されていなかったため、固定のために茶葉を蒸しすぎたり、広げて水をかけ、冷却する時間が短かったりして、黄茶が作られました。茶葉を急速に冷却したとしても、加工前に長時間渥堆に放置すると、微生物発酵が始まり、後発酵茶になります。この技術は、厳密に管理されている点では堆肥作りに似ており、六安茶(安徽六安籃茶)の生産に今でも使用されており、最近では完熟タイプのプーアル茶の生産にも導入されました。

唐の時代は、福建省で初めてウーロン茶が開発された時代

白茶も福建省で開発され、宋代の文献『茶論』に初めて言及されています

黒茶の生産技術は、明代後期に福建省武夷山で初めて開発されました。これは、ウーロン茶の製造中に茶葉が酸化しすぎたことが原因で、緑茶や白茶の製造方法から間接的に派生したものです。1600年代初頭、武夷山脈の茶生産者は、天日で萎凋した茶葉を揉んで浸軟させ、天日で乾燥させることで完全に酸化させ、紅茶を生産し始めました

返信する

017 2025/01/19(日) 02:58:43 ID:gCoMwdme76

明朝時代のお茶に関する文献は主に茶摘み人に焦点を当てていた

風刺的な詩や歌も作られ、茶農家の苦難を反映し、貪欲な役人を嘲笑した。明中期以降、高級官僚による市民への圧力が強まったため、貢茶の量が急増した。役人は税金の引き上げと貢茶の要求のエスカレートを要求した。市民はこれらの要求に怒り始め民謡として広まった詩を通じて不満を表明した。高奇は政府から「反乱の陰謀に関与した」と告発され、処刑され、韓邦奇は著作を隠そうとする役人によって投獄された。

富陽民謠

富陽江之魚,富陽山之茶。魚肥賣我子,茶香破我家。

採茶婦,捕魚夫,官府拷掠無完膚。昊天胡不仁,此地亦何辜。

魚胡不生別縣,茶胡不生別都。富陽山,何日摧,富陽江,何日枯。

山摧茶亦死,江枮魚始無。山難摧,江難枯,我民不可蘇。

返信する

018 2025/01/19(日) 03:04:34 ID:gCoMwdme76

互市(ごし)とは、中国の歴代王朝が国境地点にもうけた公認の対外交易場

https://bbs16.meiwasuisan.com/history/1677006071/01... 江戸時代の日本も互市体制のもとで清朝側と貿易を行った。ただし清朝は海禁を完全に解いて自由貿易を認めたわけではなく、様々な規制を設けて管理しようとした。その一つが欧米との貿易を広州のみに絞った広東貿易体制

広東システム は、中国の清朝中期から後期(1757年 - 1842年)における、清国とヨーロッパ諸国(のちに米国も加わる)との間で行われた貿易管理体制で、ヨーロッパ商人との交易を広東(広州)1港のみに限定し、独占的商人を通じて行った貿易体制であり、日本の江戸時代のいわゆる「鎖国」体制における長崎出島での管理貿易体制(長崎貿易)と類似する。

広東システム下、英国にとって清国との交易品として重要だったものには絹製品、陶磁器などがあったが、中でも最も利益の高いものは茶であり、特に18世紀後半からは英国内での需要の急増に伴い、輸入額が飛躍的に増大した

返信する

019 2025/01/19(日) 03:11:48 ID:gCoMwdme76

紅茶は、緑茶とは逆に「殺青」処理をまったく行わず、酵素の活性を残したままの発酵茶で、中国緑茶がイギリスへ海輸される途中、インド洋上の高温多湿で発酵が進み紅茶になったという起源説があるが、上述のように緑茶は「殺青」処理されており、腐敗ならばともかく正常な発酵は進まないため、これは俗説

#要するに日本は古代のまんまで、大陸は征服王朝になって工程が劣化し手抜きしてたけどなんとかして飲める様にして進化したって感じかしら

当初は あかん…茶葉腐らせてもうた…なんとか色々いじってみたけど赤いし臭いし不味い…こんなんアホの毛唐くらいしか買わん

西洋人が喜んで欲しがるから紅茶を作る業者も増えてヨーロッパの貴族も舌が肥えて要求が高くなってって繰り返した結果いまの紅茶があるんで最初の腐った葉っぱとは別もん

返信する

020 2025/01/19(日) 03:31:45 ID:gCoMwdme76

Black tea(東アジアの様々な言語では「紅茶」と訳される)

緑茶は通常1年以内に風味が失われるのに対し、紅茶は数年間風味を保ちます。このため、紅茶は古くから貿易品として扱われ、圧縮された紅茶の塊は19世紀までモンゴル、チベット、シベリアで事実上の通貨として使われていました。

イギリス人によるお茶に関する最も古い記述は、日本に駐在していた東インド会社の代理人、R・ウィッカムが、当時ポルトガル領だった中国のマカオに駐在していたイートン氏に宛てた手紙の中で「最高級の茶葉一壷」を送るよう依頼 人気が高まった第一の要因は、お茶が薬用飲料であるという評判 たいへん贅沢な品物

1660年、ポルトガルから購入したお茶が、東インド会社によってイギリスのチャールズ2世に正式に贈呈された。彼の新しいポルトガル人花嫁、キャサリン・オブ・ブラガンザは1662年にチャールズ2世と結婚した際にポーツマスのドムス・デイでこのお茶を紹介し、宮廷の女性たちの間で薬用ではなく宮廷の飲み物として流行。

インドでの栽培

お茶の人気により、1840年以降、中国からイギリス領インドへ、茶の苗木が密かに輸出され、そこで商業的に栽培されるようになった。→ダージリン・ティー

https://en.wikipedia.org/wiki/Tea_in_the_United_Kingdo... アッサム・ティー

茶は東アジアに限定された作物とみなされていたが、1823年アッサム地方に交易開拓に来たイギリス人・ロバート・ブルース (茶樹農家)が野生茶樹を発見

ちなみにダージリンは中国から導入された基本変種であるチャノキをインドで栽培したもの

返信する

021 2025/01/19(日) 03:34:40 ID:gCoMwdme76

>>19 因みに日本にも発酵茶はあるがあんまり流行らんかった

四国の黒茶

越州 バタバタ茶

返信する

▲ページ最上部

ログサイズ:13 KB

有効レス数:21

削除レス数:0

不適切な書き込みやモラルに反する投稿を見つけた時は、書き込み右の マークをクリックしてサイト運営者までご連絡をお願いします。確認しだい削除いたします。

飲食総合掲示板に戻る 全部

前100

次100 最新50

スレッドタイトル:普段何茶飲んでる?

レス投稿